Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с корпусным анализом фрейма передачи объекта обладания, выражаемого глаголами дать, подать, передать, выдать, отдать. Материалом исследования послужили 1000 примеров использования конструкций с исследуемыми словами и их переводы. Настоящая работа выделяет основные аспекты исследуемого фрейма в русском языке и варианты их передачи на английском языке.

Ключевые слова: корпус, передача объекта обладания, фрейм, дать, передача.

Естественный язык является средством выражения познания. Человеческий язык и культура могут существовать только благодаря человеческому разуму, который их порождает. К примеру, лексика является составляющей частью языка, в которой (помимо прочих) очевидно можно увидеть отражение культуры, окружающего мира. Так как разум у людей довольно одинаков, логично, что в лексике появляются определенные универсумы [2]. Можно предположить, что в каждом естественном языке будет базовый предикат, который бы выражал фрейм «передачи объекта обладания». Другими словами, в языках существует глагольное слово, примерно переводимое как дать – give, geben (нем.), donner (фр.), 주다 (кор.), 与える (яп.), курадӟытыса (якут.) и др. Конечно, такие слова обладают национально‑специфическими нюансами, так как даже схожие явления могут по-разному осмысливаться, и как следствие, по-разному находить выражения в языке. Но даже среди языков разных типов у глаголов группы «дать» можно найти ключевые сходства. Например, Л.Г. Бабенко относит глаголы давать и give к базовым представителям группы передачи объекта [12]. А.С. Кузякин считает глагол давать основным эквивалентом глагола give, ядром при этом являются семы направление и обладание [4]. В. Levin относит глагол give к глаголам смены обладания [13]. Такое положение дел возможно благодаря базовым когнитивным схемам человека, к числу которых относится прототипическое значение «смены владельца» [14], которая обычно относится к событиям, в которых участвуют трое: отдающий, переданная вещь и получатель.

Выражение фреймов средствами естественных языков остается важным вопросом современной лингвистики, на который даются ответы в работах, посвященных «радости» [3], «депрессии» [1], процессам запоминания и забывания [10]. Актуальность когнитивно‑дискурсивной парадигмы, разрабатываемой на базе кафедры языкознания и переводоведения Института иностранных языков МГПУ, в рамках которой выполнено и настоящее исследование, в целом подтверждается в работе о развитии данного направления [11]. Следует также отметить, что категория «передачи объекта обладания», являясь одной из базовых и самых ранних в онтогенезе, логично часто встречается в речи и текстах, что делает данный фрейм актуальным для исследования.

Как отмечалось выше, даже слова из универсального общечеловеческого фрейма «передачи объекта обладания» обладают национально-специфическими особенностями, которые необходимо учитывать. Адекватный перевод, как известно, требует знаний грамматики, лексики, культурных особенностей, а благодаря процессам глобализации переводческая деятельность востребована во всех сферах жизни. В условиях интенсивного обмена информацией между странами, взаимодействия культур и традиций, а также все еще недостаточно высоким качеством передачи как системами машинного перевода, так и технологиями искусственного интеллекта, переводческая деятельность, в первую очередь антропогенная, по-прежнему остается значимой. Объединение корпусных исследований, представляющих инструментарий для обработки big data, гипотетико-дедуктивного метода и классических методов лингвистического исследования, позволяют достоверно анализировать полученные результаты [6], [8], [9], улучшая подготовку переводчиков.

Исследование началось со сбора информации из Словаря современного русского языка [7] – отбора глаголов с корнем -да-, относящихся к фрейму передачи объекта обладания. С помощью Национального корпуса русского языка [5] отобраны глаголы с частотностью уровня «скорее высокая» (IPM>100), что свидетельствует о широком употреблении в речи и высокой коммуникативной значимости. В итоге получено пять слов – дать (IPM-1246,5), отдать (IPM-246,45), передать (IPM-203,83), подать (IPM-184,71), выдать (IPM-111,56). Следует отметить, что данные глаголы, особенно дать, довольно полисемантичны, и не все их употребления входят в исследуемый фрейм, однако в подсчете частотности в НКРЯ учитываются все вхождения исследуемых слов. Более того, глаголы совершенного и несовершенного видов фиксируются в корпусе как два отдельных вхождения. В связи с этим их показатели частотности суммировались.

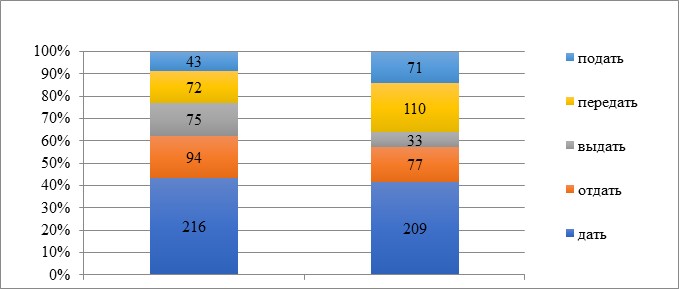

Для отбора контекстов использовались параллельные русско‑английский и англо-русский корпусы НКРЯ. Исследовательский корпус формировался методом сплошной выборки, согласно установленным критериям. Отбор контекстов проводился в порядке убывания даты перевода, что позволило рассмотреть современные примеры употребления исследуемых слов. Всего отобрано 1000 вхождений. 500 вхождений в русско-английском авторском корпусе и 500 вхождений в англо-русском авторском корпусе (распределение представлено на графике 1).

График 1. Распределение вхождений глаголов

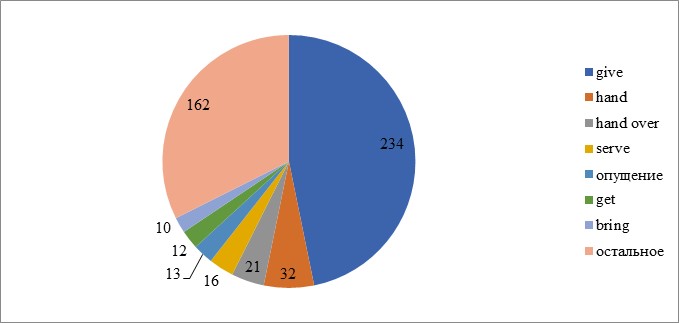

В русско-английском корпусе (здесь и далее имеются ввиду обозначенные авторские корпусы) самые частотные варианты выглядят следующим образом: give – 234 вхождения (47%), hand – 32 вхождения (6%), hand over – 21 вхождение (4%), serve – 16 вхождений (3%), опущение – 13 вхождений (3%), get – 12 вхождений (2%), bring – 10 вхождений (2%). Всего обнаружено 86 вариантов перевода, из которых 79 встречаются меньше 10 раз (69 вариантов встречаются менее пяти раз) и всего составляют 162 вхождения (32%). Графическое отображение полученных данных представлено на графике 2:

График 2. Данные русско-английского корпуса

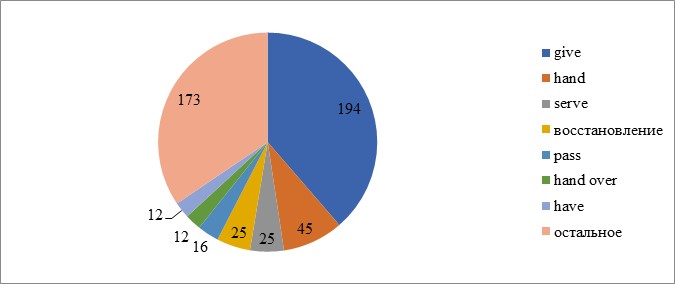

В англо-русском корпусе ситуация несколько отличается: give – 194 вхождения (39%), hand – 45 вхождений (9%), serve – 25 вхождений (5%), восстановление – 25 вхождений (5%), pass – 16 вхождений (3%), hand over – 12 вхождений (2%), have – 12 вхождений (2%). Всего обнаружено 115 вариантов, из которых 108 встречаются менее 10 раз (104 варианта встречаются менее пяти раз) и вместе составляют 173 вхождения (34%).

График 3. Данные англо-русского корпуса

Рассмотрим отличительные особенности исследуемых слов. Глагол дать является ядерной лексической единицей исследуемого фрейма и выполняет функцию передачи объекта обладания в широком смысле, что обуславливает его высокую сочетаемость. В переводах глагол дать в 64,9% соответствует английскому give, который также является ядром фрейма передачи объекта обладания. Другие слова исследуемого типа привносят более высокую степень детализации в контексты, поскольку они описывают аспекты, связанные с различными семантическими параметрами, такими как способ передачи, темпоральность, специфика передаваемого объекта и окружающей ситуации.

Глагол передать в своем прототипическом выражении подчеркивает передачу из рук в руки – Я заранее передал ему книгу. Однако, такое выражение ограничено существительными. Используя метонимический перенос (книга=объект, который читают), можно сказать – Я заранее передал ему читать, однако такой контекст вызывает вопросы касательно его соответствия адекватности, так как читать не является объектом, который можно передать. Дать почитать выглядит естественно, так как частица по- (в данном случае) добавляет временную ограниченность действия. Отметим также акцент на разрешении совершить действие. Такая функция у глагола дать обнаружена еще в старославянском языке [15]. Контексты типа Я дал ему почитать могут быть истолкованы как в донативном, так и в пермиссивном смысле. В первом случае предполагается, что субъект дал адресату книгу, во втором – что субъект не мешал адресату читать.

Рассмотрим глагол выдать, акцентирующий внимание на официальности акта передачи, например: Позвонили куда‑то – тут же пришел врач и выдал справку о смерти и Криворучко хочет выдать ему продуктовые карточки. В данном случае интерес представляет генерализация в переводе – Krivoruchko was making sure Sasha got his rations, использованная ввиду отсутствия в английском языке точного и сопоставимо частотного аналога. Такие контексты отражают систему централизованного контроля, характерную для советского общества и русского языка, особенно в тот период. В английской культуре такой концепт представлен реже, акцент делается на личной ответственности, активном участии в процессе получения объекта. Логично, что исследуемая категория отличается в исторически сформировавшейся условно-коллективистской русскоязычной культуре и условно-капиталистической англоязычной культуре. Такие различия приводят к тому, что в переводе этот глагол заменяется выражениями, отражающими не столько централизованное распределение, на которое невозможно повлиять и от которого невозможно отказаться, сколько передачу объекта обладания в рамках нейтральных (give – 35,1%) или индивидуальных (issue with, hand out – 27%) сценариев.

Сравним два высказывания: Тома, дай тарелки и Тома, подай тарелки. Несмотря на то, что в предложениях используется повелительное наклонение второго лица, они передают разный уровень вежливости. Глагол дать в данном контексте воспринимается как выражение скорее требования, команды. В то же время использование глагола подать привносит оттенок вежливости, выражая скорее просьбу, что делает его более подходящим в ситуациях, когда между говорящим и адресатом установлены дружеские, уважительные отношения.

Интересно, что в спортивных контекстах глагол подать полностью теряет характерный для него оттенок вежливости, присущий более бытовым ситуациям общения. Вместо этого он описывает конкретное действие, связанное с началом игровой ситуации – Франк, подавая мяч, высоко подбросил его левой рукой. Здесь глагол подать воспринимается как нейтральное обозначение технического элемента игры, который вносит информацию не о выражении отношений между игроками, а о выполнении действия в рамках спортивного матча.

Таким образом, разнообразие синтаксических и семантических конструкций, связанных с исследуемыми глаголами фрейма «передачи объекта обладания», являются свидетельством многогранной внутренней сложности рассматриваемого в данной статье процесса. Разница в способе передачи, временной характеристике, специфике передаваемого объекта, уровне взаимоотношений между участниками события может оказывать существенное влияние на выбор той или иной лексической единицы. Кроме того, подобное разнообразие подчеркивает не только сложность и многогранность взаимодействий, лежащих в основе процесса «передачи объекта обладания», но и динамичность языковой системы, способной отражать такие процессы в различных контекстах.

Список литературы:

- Боева-Омелечко Н.Б., Ленец А.В. Лингвостилистическая репрезентация феномена «депрессия» в англоязычных медиатекстах и комментариях к ним // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование», 2023. №4(52). С. 73-93.

- Викулова Л.Г. Лексемы identite/идентичность как элементы универсумов человека и языка: этносемиометрический и аксиологический аспекты интерпретации / Л.Г. Викулова, Е.Ф. Серебренникова, О.В. Вострикова, С.А. Герасимова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки, 2020. №2(831). С. 30-42.

- Девятова Н.М. Концепт «радость» и его языковые воплощения // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование», 2024. №2(54). С.108-119.

- Кузякин А.С. Семантическая структура широкозначных глаголов give, get и ее реализация в синтаксисе предложения // Лексическая и синтаксическая семантика, 1989. С. 129-142.

- Национальный корпус русского языка (сайт). (дата обращения: 10.03.2025).

- Никитина В.В., Иванова А.М. Перспективы использования big data в семантических исследованиях // Современные лингвистические и методико‑дидактические исследования, 2023. №3(59). С. 38-49.

- Ожегов С.И. Словарь Современного Русского Языка / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательство «Мир и Образование». 2008. 640 с.

- Сулейманова О.А. Гипотетико-дедуктивный метод в современной семантике // Лингвистика на рубеже эпох: доминанты и маргиналии. Том Выпуск 2. М.: Московский городской педагогический университет, 2004. С. 6-17.

- Сулейманова О.А. Пути верификации лингвистических гипотез: pro et contra // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование», 2013. №2(12). С. 60-68.

- Сулейманова О.А., Тивьяева И.В., Афанасьева О.В. Концептуализация процессов памяти в естественном языке: забывать и помнить // Вопросы когнитивной лингвистики, 2024. №1. С. 38-49.

- Тивьяева И.В. Нерсесова Э.В. Развитие когнитивно-дискурсивной парадигмы в исследованиях отечественных лингвистов (на материале защит кандидатских и докторских диссертаций в диссертационном совете Д 850.007.08) // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование», 2024. №4(52). С. 149-157.

- Экспериментальный синтаксический словарь: сб. науч. ст. / под ред. Л.Г. Бабенко. М.: Флинта; Наука, 2002. 462 c.

- Levin B. English Verb Classes and Alternations: a Preliminary Investigation // Chicago: University of Chicago Press, 1993. 366 p.

- Newman J. Give: a cognitive linguistic study // Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1996. 319 p.

- Waldenfels R. The grammaticalization of ‘give’ + infinitive. A Comparative study of Russian, Polish and Czech // Trends in Linguistics. 2012. 334 p.

Analysis of verbs denoting the act of giving in Russian‑to‑English translation perspective

Koptev D.A.,

postgraduate student of 1 course of the Moscow City University, Moscow

Research supervisor:

Suleymanova Olga Arkadyevna,

Professor of the Department of Linguistics and Translation Studies of the Institute of Foreign Languages of the State Autonomous Educational Institution of Higher Education of the Moscow City University, Doctor of Philology, Professor

Abstract. The paper deals with the corpus analysis of Russian predicates denoting the act of giving – дать (dat’)/give, подать (podat’)/serve, передать (peredat’)/hand, выдать (vydat’)/issue, отдать (otdat’)/give back. The study is based on 1000 examples of verbs in contexts and their translations. This work identifies the main aspects of the studied frame in the Russian language and their counterparts in the English language.

Keywords: corpus; the act of giving; frame; dat’ (give); giving.

References:

- Boeva-Omelechko N.B., Lenets A.V. Linguo-stylistic representation of the «depression» phenomenon in English-language media texts with commentaries to them // Bulletin of Moscow City University. Series «Philology. Theory of language. Language education», 2023. №4(52).: 73-93.

- Vikulova L.G. Lexemes identite / identity as elements of the universes of man and language: ethnosemiometric and axiological interpretation aspects / L.G. Vikulova, E.F. Serebrennikova, O.V. Vostrikova, S.A. Gerasimova // Bulletin of Moscow State Linguistic University. Humanities, 2020. №2(831).: 30-42.

- Devyatova N.M. The concept of «joy» and its linguistic embodiments // Bulletin of MCU. Series «Philology. Theory of language. Language education», 2024. №2(54).: 108‑119.

- Kuzyakin A.S. Semantic structure of broad-meaning verbs give, get and its implementation in sentence syntax // Lexical and syntactic semantics, 1989.: 129-142.

- National Corpus of the Russian Language (website). (date of the address: 10.03.2025).

- Nikitina V.V., Ivanova A.M. Prospects for using big data in semantic research // Modern linguistic and methodological-didactic research, 2023. №3(59).: 38-49.

- Ozhegov S.I. Dictionary of the Modern Russian Language / Edited by prof. L.I. Skvortsov. 24th ed., corrected. Moscow: LLC «Izdatelstvo «Mir i Obrazovanie». 2008. 640 p.

- Suleymanova O.A. Hypothetico-deductive method in modern semantics // Linguistics at the turn of eras: dominants and marginalia. Volume Issue 2. Moscow: Moscow City University, 2004.: 6-17.

- Suleymanova O.A. Ways of verifying linguistic hypotheses: pro et contra // Bulletin of Moscow City University. Series «Philology. Theory of language. Language education», 2013. №2(12).: 60-68.

- Suleimanova O.A., Tivyaeva I.V., Afanasyeva O.V. Conceptualization of memory processes in natural language: to forget and to remember // Questions of cognitive linguistics. 2024. №1.: 38-49.

- Tivyaeva I.V., Nersesova E.V. Development of the cognitive-discursive paradigm in Russian linguistic research (based on the candidate and doctoral dissertation defenses in the dissertation council D 850.007.08) // Bulletin of Moscow City University. Series «Philology. Theory of language. Language education». 2024. №4(52).: 149-157.

- Experimental syntactic dictionary: collection of scientific articles / Edited by L.G. Babenko. Moscow: Flinta; Science, 2002. 462 p.

- Levin B. English Verb Classes and Alternations: a Preliminary Investigation // Chicago: University of Chicago Press. 1993. 366 p.

- Newman J. Give: a cognitive linguistic study // Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1996. 319 p.

- Waldenfels R. The grammaticalization of ‘give’ + infinitive. A Comparative study of Russian, Polish and Czech // Trends in Linguistics. 2012. 334 p.