Аннотация. Целью данного исследования является исследование особенностей лексической репрезентации концепта ТЕАТР в русском языке начала XX и первой четверти XXI века. В статье рассматривается специфика лексической репрезентации концепта ТЕАТР в русской лингвокультуре на материале театральной периодической печати начала ХХ и первой четверти XXI века. Проводится анализ лексико-семантических групп и лексем, которые входили в состав концепта ТЕАТР в разное время. Научная новизна работы состоит в выявлении различий и сходств в лексической репрезентации концепта ТЕАТР в русском языке начала ХХ и первой четверти ХХI века. В результате исследования установлено, что в современном русском языке количество лексем, входящих в состав концепта ТЕАТР, намного больше, нежели в русском языке начала ХХ в. Это вызвано тем, что театр для носителя русского языка первой четверти XXI века наделяется дополнительными функциями: коммерческой и развлекательной.

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современной филологии особый интерес у ученых вызывает вопрос языковой репрезентации концептов. В данной статье описывается специфика лексической репрезентации концепта ТЕАТР в русской лингвокультуре на материале театральной периодической печати начала ХХ и первой четверти XXI века.

Цель работы – исследование особенностей лексической репрезентации концепта ТЕАТР в русском языке начала XX и первой четверти XXI века.

В связи с заявленной данной целью, были поставлены следующие задачи:

- отобрать и систематизировать лексические единицы с корнем -театр- в российской театральной прессе начала XX и первой четверти XXI века;

- выявить сочетания, образуемые лексическими единицами с корнем -театр- в российской театральной прессе рассматриваемых периодов;

- выявить различия и сходства в структуре лексико-семантического поля «театр» двух рассматриваемых периодов;

- -на основании обнаруженных сходств и различий выявить, как менялось восприятие театра в русскоязычной картине мира на протяжении рассматриваемых периодов.

В основе методологии работы лежат когнитивный и лингвокультурологический подход к изучению лексической репрезентации концептосферы. В работе используются такие методы, как структурно-семантический, концептуальный и контекстный анализ, а также сравнительный анализ. Эмпирический материал представлен контекстами, демонстрирующими особенностями лексической репрезентации концепта Театр (350 контекстов). Источниками послужили выпуски журнала «Артист и сцена» 1911 года и выпуски периодического издания «Петербургский театральный журнал» 2015 года.

В качестве справочного материала были задействованы следующие словари:

- Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь русского языка: Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики [6].

- Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина [11]:

- Толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов [12].

Теоретическую базу исследования составили труды, посвященные исследованию лексической репрезентации концепта ТЕАТР. Театр как феномен в культуре охватывает широкий спектр аспектов, включая социологические, политические, философские и искусствоведческие измерения. Таким образом, театр представляет собой сложный и многоаспектный концепт, играющий значительную роль в человеческой культуре на протяжении веков. Как отмечает И.В. Азеева, театр следует рассматривать как категорию смысла, что подразумевает изучение театра как культурного явления [1].

В различные исторические периоды феномен театра в русском языке понимался и осмыслялся по-разному. В XIX-XX веках театр ассоциировался, прежде всего, с артистической и драматургической составляющей, а в XXI веке в понимании театра акцент делается на такие составляющие театра, как спектакль, зрелищность, развлечение и коммерция (театр как организация, сотрудники которой занимаются деятельностью, которая приносит прибыль). При этом в XIX-XX веках театр прежде всего воспринимался как организация, выполняющая воспитательную (педагогическую) и образовательную функцию, а в XXI веке акцент сместился на развлекательную составляющую.

Семантический анализ выявляет различия в понимании и ценности театра в разные временные периоды, подчеркивая исторические особенности эпохи и разнообразие трактовок. Осмысление данного культурного феномена расширяется благодаря анализу синонимических рядов и фразеологизмов, которые отражают специфические черты и значения, присвоенные театру в различных культурных контекстах в разные исторические периоды. Язык театрального дискурса XIX-XX веков предлагает богатый выбор терминов, описывающих разнообразные аспекты театрального искусства, что свидетельствует о глубокой проникновенности и вариативности понимания театра в рассматриваемую эпоху. Русская лингвокультура в рассматриваемый период демонстрирует свое видение театра, уделяя особое внимание драматургии и артистизму. В контексте культурно-исторической преемственности и сохранения культурных ценностей прошлого изучение различных аспектов театра и его восприятия в русском языке в различные исторические периоды представляет значительный интерес. Это позволяет не только понять специфику национального восприятия театра, но и выявить общие черты в его понимании в различные периоды истории России. Таким образом, анализ театра как концепта помогает глубже осмыслить его значение и функции в культуре, искусстве, истории России.

Театр в сознании носителей русского языка различных исторических эпох – это не только театр как таковой; это феномен, который имеет культурологическое, социологическое, философское, искусствоведческое значение [5]. При этом это противоречивый феномен, который требует широкой интерпретации. Концепт ТЕАТР характеризуется многозначностью и полифункциональностью, потому что театр сопровождал русскую культуры всегда, начиная с Древней Руси и заканчивая современностью; менялись лишь формы театра (от скоморохов до профессиональных антрепренеров), но суть его оставалась неизменной. Театр в России ассоциировался не только с местом досуга и отдыха. Он всегда выполнял и воспитательную, образовательную функцию, играл важную роль в социализации людей.

И.В. Азеева считает, что в основе концепта ТЕАТР лежит интерпретация театра не просто как феномена культуры и искусства, но и как некой семантической категории [1]. Данная точка зрения представляется справедливой, поскольку феномен театра имеет важное значение в различных гуманитарных дисциплинах (история, философия, литература), а не только в искусстве. Поэтому, если использовать подход М.В. Пименовой к исследованию феномена концептуализации, в русском языке понятие «театр» характеризуется лингвистической концептуализацией и, следовательно, входит в состав концептосферы [10].

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы при преподавании курсов «Теория языка», «Современный русский язык», «Филологический анализ текста», спецкурсов и спецсеминаров по проблематике когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, лексической сочетаемости.

Обсуждение и результаты

В русском языке начала XX века можно выделить четыре базовых и три периферийных семы концепта ТЕАТР. К базовым семам относятся семы «искусство», «учреждение», «драматургия», «здание».

Театр – это синтетический вид искусства, соединяющий искусство пространственное и временное.

С целью дать возможность высказаться всем кому дороги интересы артистов и работников сцены, на страницах журнала отводится широкое место письмам в редакцию, касающимся театра [2].

Театр – это учреждение, в котором работают: репетируют, ставят спектакли, принимают зрителей.

Этим объясняется необыкновенный рост всевозможных театров, кабаре, варьете, цирков и т.п.[3].

Театр – это драматургия, процесс и результат написания пьес, а также процесс постановки пьес.

Громадное количество людей живёт и кормится исключительно театром и другими зрелищами [2].

Театр – это здание, которое имеет характерные особенности экстерьера и интерьера, обусловленные его назначением (показ и просмотр спектаклей).

Когда Нелли ушла с ним из театра, не зайдя даже в уборную к Дусе, она едва дождалась, чтобы опустили занавес [4].

К периферийным семам относятся такие семы, как «спектакль», «сцена», «работа», «образование».

Театр – это совокупность спектаклей разного рода и жанра.

Театр ужасов – «Гиньоль» отцвёл, не успев расцвести, и просуществовал всего один сезон [5].

Театр – это сцена, на которой разыгрывают и показывают представления.

Стремление к реализму и большим декоративным эффектам и стилизации, сделало то, что на сцене руководимого Рейнгардтом театра участились несчастные случаи с артистами [2].

Театр – это вид деятельности, профессия, работа, труд, дело жизни.

Благодаря этому институту, выработанному такими прекрасными хозяевами, как немцы, немецкие городские театры выгодно отличаются своей образцовой постановкой театрального дела [3].

Театр – это учреждение, которое выполняет воспитательную функцию.

Создание сельских театров способствует повышению культурного уровня уездных жителей [4].

В русском языке XXI века присутствуют те же базовые и периферийные семы, но добавляются еще три периферийные семы: «развлечение», «новизна», «деньги».

Театр – это место для досуга, отдыха, развлечения.

Поход в театр –популярный вариант досуга у петербургской молодежи [8].

Театр – это место, где постоянно происходит что-то новое и используются инновационные технологии; это место, в котором активно применяются последние достижения технического прогресса.

Новые технологии наконец-то пришли и в наш театр [9].

Театр – это место и деятельность для получения прибыли.

В 2024 году театр сделал большую выручку во время гастролей [7].

В языковом сознании носителей русского языка начала XX века театр ассоциируется с учреждением, предназначенным для подготовки и показа спектаклей, в центре внимания находится воспитательная функция театра.

Публика попроще редко ходит в театр, предпочитая балаган Петрушки [4].

Театралы – люди высокой духовной культуры [3].

В языковом сознании носителей русского языка XXI века театр – это прежде всего учреждение, предназначенное для развлечения и увеселения публики, а воспитательная, образовательная функция театра отходит на второй план.

Юные зрители от души посмеются в нашем театре [8].

Таким образом, семантический объем концепта ТЕАТР в русском языке XXI века шире, чем в русском языке начала XX века.

На основании анализа эмпирического материала мы выделили 10 лексико-семантических групп, в структуру которых вошли 500 языковых единиц русского языка начала ХХ и первой четверти XXI века, они представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Лексико-семантические группы концепта ТЕАТР в российской театральной прессе начала XX и первой четверти XXI века

|

Название ЛСГ |

Примеры лексики |

Исторический период |

|

1.Театр как учреждение |

Билет, премьера, контрамарка, спектакль, фестиваль |

XX и XXI век |

|

2.Театр как здание |

Вестибюль, уборная, зал, фойе, бельэтаж, гардероб, кресло |

XX и XXI век |

|

3.Театр и драматургия |

Комедия, драма, акт, действие, картина, сюжет, фабула |

XX и XXI век |

|

4.Театр и постановочный процесс |

Репетиция, читка, интрига, дебют, выход, выступление |

XX и XXI век |

|

5.Театральная и сценическая жизнь актера |

Актер, артист, образ, перевоплощение, лицедейство, игра |

XX и XXI век |

|

6.Театр как работа |

Контракт, договор, гастроли, труд, отпуск, пенсия |

XX и XXI век |

|

7.Театр и воспитание |

Басня, назидание, мораль, культура |

XX век |

|

8.Театр и современность |

Инновация, мультимедиа, интерактив, инсталляция, хеппенинг, перформанс |

XXI век |

|

9.Театр и коммерция |

Прибыль, выручка, бизнес, антрепренер, предприниматель, продажа |

XXI век |

|

10.Театр и развлечение |

Досуг, отдых, радость, веселье, смех, улыбка, детство |

XXI век |

Если говорить о соотношении количества языковых единиц двух исторических периодов, то в русском языке начала XXI века их количество намного больше (65% от всей исследуемой лексики), нежели в русском языке начала XX века (35% от всей исследуемой лексики), и такое соотношение вызвано именно изменением в сознании носителей русского языка. Для носителя русского языка начала XX века театр – это, прежде всего место, куда человек приходит для собственного культурного роста и развития, а также это социальный институт, способствующий сохранению национальных культурных и художественных традиций (в этом значении функция театра аналогична функции музея). Для носителя русского языка XX века театр выполняет не воспитательную и не образовательную, а развлекательную функцию (образовательную и воспитательную функцию взяли на себя СМИ и, с развитием технологий, сеть Интернет); театр занимается не столько сохранением национальной культурной традиции, сколько внедрением инноваций (театр играет роль двигателя прогресса). И, наконец, для носителя русского языка ХХ века театр – это коммерческий институт, который занимается получением прибыли, коммерцией, бизнесом. Для русских людей начала двадцатого века труд актера рассматривался как важная миссия, направленная на воспитание зрителей, на показ зрителю должного примера того, как надлежит поступать в жизни.

Бескорыстный актерский труд помогает зрителям хотя бы ненадолго задуматься о жизни, о превратностях судьбы человека [4].

В первой четверти XXI века актерский труд уже не воспринимается как бескорыстный и самоотверженный; актер – уже не воспитатель и не учитель, а «звезда» - богатый и знаменитый человек, зарабатывающий театром на жизнь и получающий большие деньги и престиж за свой талант. Все люди, участвующие в создании спектакля, создают коммерческий продукт, а зрители его потребляют:

За свои деньги театралы явно ожидали большего [8].

Наиболее многочисленными лексико-семантическими группами концепта ТЕАТР в русском языке начала ХХ века являются лексико-семантические группы «театр как здание», «театр как учреждение», «театр как работа» (см. рисунок 1). Результат количественного анализа тематической лексики свидетельствует о том, что в сознании носителя русского языка начала ХХ века театр – это место, в котором актеры занимаются своей непосредственной деятельностью – играют, а публика посещает спектакли.

Рис. 1. Процентное распределение лексики из различных ЛСГ концепта ТЕАТР в русском языке начала ХХ века

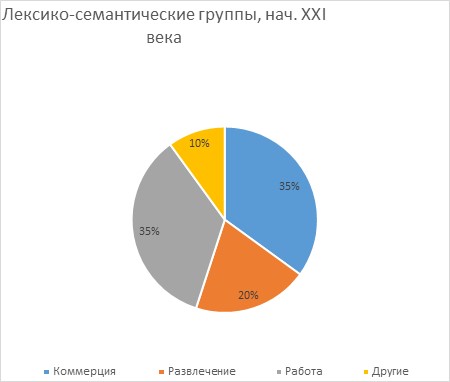

Наиболее многочисленными лексико-семантическими группами концепта ТЕАТР в русском языке первой четверти XXI века являются лексико-семантические группы «Театр как работа», «Театр как развлечение», «Театр и коммерция» (см. рисунок 2).

Рис. 2. Процентное распределение лексики из различных ЛСГ концепта ТЕАТР в русском языке первой четверти ХХI века

Результат количественного анализа тематической лексики свидетельствует о том, что в сознании носителя русского языка первой четверти XXI века театр – это место, в котором актеры и другие представители различных театральных профессий выполняют свою работу, которая заключается в развлечении (не воспитании и не назидании), а также в зарабатывании денег и получении прибыли.

Заключение

Итак, в ходе анализа лексико-семантических групп и лексем, которые входили в состав концепта ТЕАТР в разное время, было обнаружено, что в современном русском языке количество лексем, входящих в состав концепта ТЕАТР, намного больше, нежели в русском языке начала ХХ в. Это вызвано тем, что театр для носителя русского языка первой четверти XXI века наделяется дополнительными функциями: коммерческой и развлекательной.

Список литературы:

- Азеева И.В. Концепт ТЕАТР и традиция философского знания (к проблеме формирования теории театра в ХХ веке) // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2008. №11. С. 85-92.

- Артист и сцена. 1911. №1 // Санкт-Петербургская Государственная Театральная библиотека (сайт). (дата обращения: 01.03.2025).

- Артист и сцена. 1911. №2. // Санкт-Петербургская Государственная Театральная библиотека (сайт). (дата обращения: 01.03.2025).

- Артист и сцена. 1911. №3. // Санкт-Петербургская Государственная Театральная библиотека (сайт). (дата обращения: 01.03.2025).

- Липнягова С.Г. Концепт ТЕАТР в английском романе ХХ века // Вестник Красноярского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2006. №6. С. 284-287.

- Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь русского языка: Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. 2-е изд., испр. М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. 544 с.

- Петербургский театральный журнал. 2015 (сайт). №3(81). (дата обращения: 01.03.2025).

- Петербургский театральный журнал. 2015 (сайт). №4(82). (дата обращения: 01.03.2025).

- Петербургский театральный журнал. 2015 (сайт). №5(83). (дата обращения: 01.03.2025).

- Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации: монография. Кемерово: ИПК «Графика», 2004. 386 с.

- Словарь сочетаемости слов русского языка / Ин-т. рус. яз. им. Пушкина; под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. 2-е изд., испр. М.: Русский язык, 1983. 688 с.

- Толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. М., СПб.: Рипол-Норинт, 2008. 959 с.

Lexical representation of the concept Theater in the Russian language of the early XX and the first quarter of the XXI century

Ermolova K.A.,

postgraduate student of 2 course of the Federal State University of Education, Moscow

Abstract. The aim of the study is to investigate the peculiarities of lexical representation of the concept THEATRE in the Russian language of the early XX and the first quarter of the XXI century. The article deals with the specifics of lexical representation of the concept THEATRE in the Russian linguoculture on the material of the theater periodicals of the early XX and the first quarter of the XXI century. The analysis of lexical-semantic groups and lexemes that were part of the concept of THEATRE at different times is carried out. The scientific novelty of the work consists in the identification of differences and similarities in the lexical representation of the concept of THEATRE in the Russian language of the early twentieth and the first quarter of the XXI century. As a result of the study it was found that in the modern Russian language the number of lexemes included in the concept of THEATRE is much greater than in the Russian language of the early XX century. This is due to the fact that the theater for the speaker of the Russian language of the first quarter of the XXI century is endowed with additional functions: commercial and entertainment.

Keywords: THEATER; words with the root -theater-; lexical combinability; theatrical discourse; lexico-semantic field; conceptosphere; lexicon; lexicon; Russian language; Russian philology; word combinability; word combination; theatrical press; theatrical magazine; lexical representation.

References:

- Azeeva I.V. Concept THEATER and the tradition of philosophical knowledge (to the problem of the formation of theater theory in the twentieth century) // News of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen. 2008. №11.: 85-92.

- Artist and stage. 1911. №1. // St. Petersburg State Theater Library (website). (date of the address: 01.03.2025).

- Artist and stage. 1911. №2. // St. Petersburg State Theater Library (website). (date of the address: 01.03.2025).

- Artist and stage. 1911. №3. // St. Petersburg State Theater Library (website). (date of the address: 01.03.2025).

- Lipnyagova S.G. Concept THEATER in the English novel of the twentieth century // Bulletin of Krasnoyarsk State University. Humanities series. 2006. №6.: 284-287.

- Melchuk I.A., Zholkovsky A.K. Explanatory-combinatorial dictionary of the Russian language: Experiments in the semantic-syntactic description of Russian vocabulary. 2nd ed., Rev. Moscow: YASK Publishing House, 2016. 544 p.

- Petersburg Theater Magazine. 2015 (website). №3(81). (date of the address: 01.03.2025).

- Petersburg Theater Magazine. 2015 (website). №4(82). (date of the address: 01.03.2025).

- Petersburg Theater Magazine. 2015 (website). №5(83). (date of the address: 01.03.2025).

- Pimenova M.V. Soul and spirit: features of conceptualization: monograph. Kemerovo: IPK «Graphics», 2004. 386 p.

- Dictionary of combining words of the Russian language / In-t. Russian. language them. Pushkin; ed. P.N. Denisova, V.V. Morkovkina. 2nd ed., Rev. Moscow: Russian language, 1983. 688 p.

- Explanatory Dictionary of the Russian Language / Ch. ed. S.A. Kuznetsov. Moscow, St. Petersburg: Ripol-Norint, 2008. 959 p.