Аннотация. Данная статья посвящена исследованию египетского языка. Автор предлагает свой подход к его изучению, знакомит читателя со сложностями этого процесса, а также предоставляет читателю возможность самому убедиться в доказательности представленных методов.

Ключевые слова: демотическое письмо, Канопский декрет, Мемфисский декрет.

Изучение египетского языка остаётся одной из важнейших задач языкознания. Несмотря на то, что были сделаны важные шаги в его изучении такими учёными, как Акерблад, Юнг и Шампольон, считать его полностью изученным нельзя. Необходимо отметить, что в России до сих пор отсутствует перевод на русский язык основного труда по египтологии Жана-Франсуа Шампольона «Grammaire égyptienne, ou Principes généraux de l'écriture sacrée egyptienne appliquée à la représentation de la langue parlée» [6], а также отсутствует перевод на русский язык работы известного популяризатора египтологии Эрнеста Баджа «The decrees of Memphis and Canopus» [5].

Исследование же основополагающих документов по расшифровке египетского языка, Мемфисского и Канопского декретов, в русскоязычных изданиях свелось к ограниченному переводу греческой части Мемфисского декрета, приведённого в «Хрестоматии по истории древнего мира» под редакцией В.В. Струве во II-м томе под номером 145 (перевод сделан А.Я. Гуревичем) [4].

До сих пор отсутствует, причём не только в России, но и во всём мире, полноценный и, главное, достоверный словарь египетских иероглифов. Даже словарь коптского языка, которым можно пользоваться для практических переводов, – это стародавний словарь Ла-Кроза, где значение коптских слов переводится лишь на латынь и древнегреческий. При этом, как известно, коптский язык является ключом к расшифровке египетского языка. Поэтому необходимо начать серию статей, посвящённых доскональному исследованию основных египетских артефактов для уточнения и обобщения орфографии и фонетики египетского языка. В процессе данных исследований будет доказательно изложена не только расшифровка иероглифических записей, но также записей египетского языка, выполненных демотическим письмом. Это важно, поскольку археологи постоянно обнаруживают значительное количество артефактов с фрагментами демотического письма.

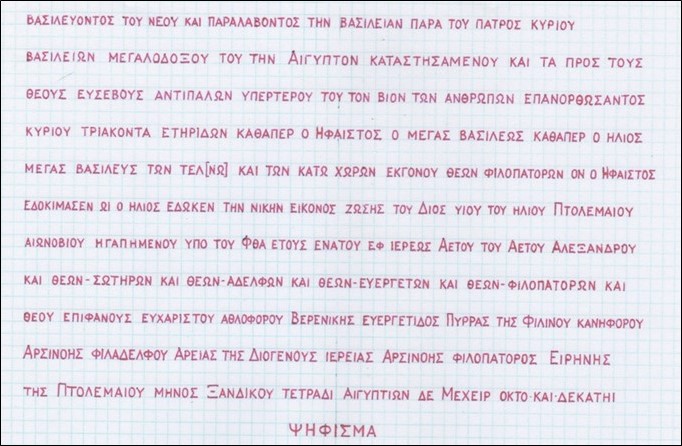

В этой статье представлен иллюстративный подход к расшифровке демотического письма, использованного в трилингве Мемфисского декрета. Прежде всего, использовался метод сопоставления демотического и греческого текстов с зеркальным отображением демотической записи, поскольку оригинальная демотическая запись идёт справа налево, а не слева направо, как греческая (греческий текст взят из «Мемфисского и Канопского декретов» Баджа [5], а демотический из «Демотической грамматики» Шпигельберга [8]). Кроме того, потребовался доскональный перевод греческой части этого декрета. Такой перевод был выполнен А.Я. Гуревичем [4]. Но он неполный, в нём отсутствуют наиболее важные для нашего исследования фрагменты, что видно при сравнении с оригинальным греческим отрывком (см. рисунок 1).

Рис. 1. Вступление к Мемфисскому декрету (греческий текст)

Предлагается собственный вариант перевода этого греческого отрывка, выполненного с использованием грамматики древнегреческого языка, изложенной в книге С.И. Соболевского [5], и греческо-русского словаря А.Д. Вейсмана [2]: «Царствующего нового и перенимающего царство от отца, обладателя царских венцов весьма славного, Египет сохранившего и по отношению к богам благочестивого, противников превзошедшего, жизнь людей восстановившего, имеющего (возраст) тридцать лет, подобного Гефесту великого царя, словно солнце великого царя верхних и нижних земель, сына богов отцелюбивых, которого Гефест избрал, которому солнце даровало победу, образа живого Зевса, сына солнца – Птолемея бессмертного, любимца (бога) Фтаса, года девятого при участии жреца Аэтоса, сына Аэтоса (служителя) Александра (обожествлённого) и богов-спасителей, и богов-братьев, и богов-благодетелей, и богов отцелюбивых, и бога славного благостного, (а также при участии) носительницы победных регалий Береники Благодетельной – Пурры, дочери Филиноса, (а также при участии) корзиноносицы Арсинои Братолюбивой – Арэи, дочери Диогеноса, (а также при участии) жрицы Арсинои Отцелюбивой – Эйрены, дочери Птолемея, месяца Ксандика четвёртого (дня), что по-египетски: (месяца) Мехеира восемнадцатого (дня), ДЕКРЕТ».

Для сравнения приводится перевод аналогичного фрагмента текста, сделанный А.Я. Гуревичем: «В царствование молодого царя и наследника отца на царстве, преславного владетеля корон; утвердившего порядок в Египте; благочестивого в отношении богов; победителя над врагами; улучшившего жизнь людей» [4].

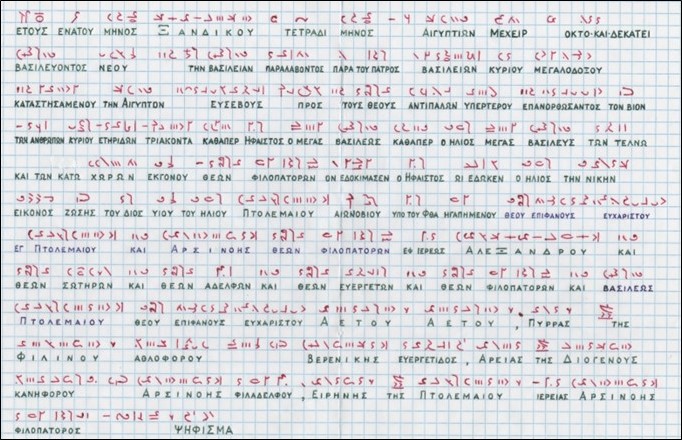

Легко убедиться, что перевод Гуревича крайне скуп. Главным недостатком этого перевода является отсутствие в нём всех имён собственных, которые представляют для нас наибольший исследовательский интерес. Но и переводы, сделанные английскими и французскими авторами (Пребендери Плюмтром, Дюаном, Амейльхоном и Летронном) тоже далеки от идеала. Английские переводчики неверно поняли значение слова «Аэтос», которое в данном тексте является именем собственным, а не греческим словом «ἀετός – орёл». Другим серьёзным недостатком перевода является замена имён «Гефест» и «Зевс» на латинские аналоги «Вулкан» и «Юпитер» соответственно [6]. Сразу необходимо отметить, что аналог этой вступительной части Мемфисского декрета, записанный иероглифами, к сожалению, полностью утрачен (сколот) на Розеттском камне, зато неплохо сохранилась запись этого фрагмента, выполненная демотическим письмом. При сопоставлении греческого и демотических отрывков (см. рисунок 2) удалось полностью совместить все греческие и демотические фразы, а также имена собственные, начертанные на камне, как греческим, так и демотическим письмом. Определённую трудность при выполнении этой работы вызвало то, что некоторые фразы были переставлены местами. Так, например, если греческий текст начинается с описания царя Птолемея, а дата создания декрета упоминается лишь в конце исследуемого отрывка, то в демотической версии сначала следует дата события, и только после этой даты начинается описание царя Птолемея. Кроме этой особенности отклонения от точного перевода (теперь трудно определить, какой из текстов был первоначальным, а какой был переводом) существует ещё один вид неточности при переводе, а именно, пропуски отдельных слов и даже фраз.

Рис. 2. Сопоставление греческого и коптского отрывков Мемфисского декрета

Благодаря дословному сопоставлению мы можем выделить из текста на рисунке 2 следующие имена собственные: Птолемей, Арсеноя, Александр, Аэтос, Пурра, Филинос, Береника, Арэйа, Диогенос, Эйрена, а также название месяца Ксандика.

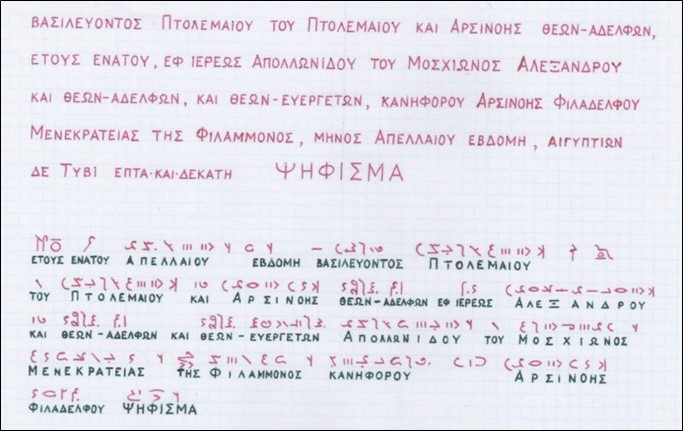

В этой части текста Розеттского камня содержится больше имен, чем в аналогичном вступлении к Канопскому декрету (см. рисунок 3). Это объясняется тем, что возросло количество предков у царя, правившего спустя 40 лет и, соответственно, возросло количество царских жрецов, служащих в честь конкретных предков царя Птолемея. На рисунке 3 представлен аналогичный отрывок из Канопского декрета. Из него с помощью подстрочного сопоставления мы можем дополнительно выделить следующие имена собственные, также записанные демотическим и греческим письмом: Птолемей, Арсиноя, Александр, Аполлонидос, Мосхион, Менекратея, Филаммон. А также как имя собственное можно рассматривать демотическую транслитерацию месяца Апеллайоса.

Рис. 3. Вступление к Канопскому декрету

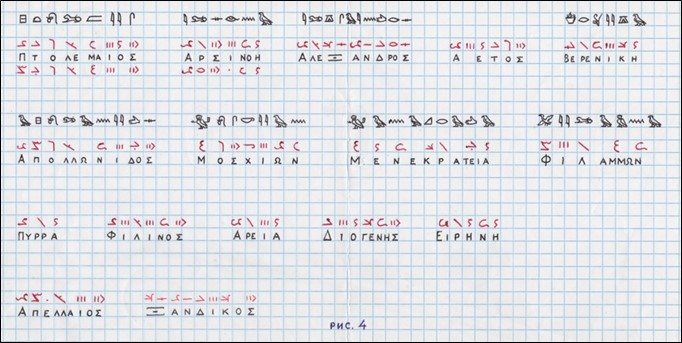

Хотя некоторые имена повторяются (Птолемей, Арсиноя, Александр), они дают дополнительную информацию о фонетических вариантах записи, использовавшихся в демотическом письме. Особую ценность представляет написание звуков [г] – [к], [д] – [т], [р] – [л], [п] – [ф]. Для удобства сравнительного анализа все вышеперечисленные имена собственные приведены на рисунке 4. Для имён собственных: Птолемей, Арсиноя, Александр, Береника, Аполлонидос, Мосхион, Менекратея и Филаммон приведены три варианта записи: с помощью иероглифов, с помощью демотического алфавита, а также с помощью греческих букв. Это позволяет уточнить звучание греческих имён в речи египтян, а также будет полезно для выявления слоговых демотических знаков.

Рис. 4. Имена собственные из Канопского и Мемфисского декретов

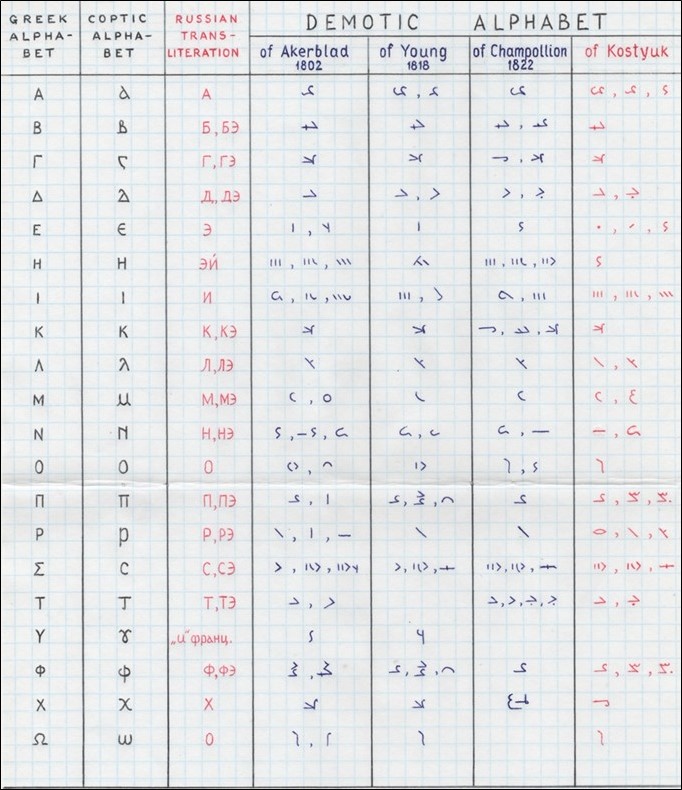

В греческом тексте имена собственные использованы, в основном, в родительном падеже. Встречается их использование (например, имени «Птолемей») также в именительном и дательном падежах. Однако в демотическом тексте имя «Птолемей» не склоняется. Оно всегда записывается в именительном падеже. К слову сказать, эта особенность египетского языка сохранилась и в коптском языке, поэтому для сравнения имён собственных все они записаны в именительном падеже. Как известно со времён первого значительного египтолога Афанасия Кирхера, коптский язык является продолжением египетского языка. Поэтому в предлагаемой фонетической таблице (см.рисунок 5) демотический алфавит сопровождается не только русской и греческой, но и коптской транслитерациями [7].

Рис. 5. Таблица демотического алфавита

В таблице отсутствуют греческие буквы «Ξ, ξ» (кси), «Ψ, ψ» (пси), поскольку в демотическом написании они заменялись сочетаниями звуков «к + с» и «п + с» соответственно (например, как в слове «Александр»).

Важно отметить, что буквы «Г» и «К», различные в греческом алфавите, для египтян представлялись одним звуком, имеющем общее написание. То же можно сказать и в отношении греческих букв «Δ» и «Т».

Греческие звуки [л] и [р], хотя и записываются в демотике с помощью разных значков, зачастую используются неточно. Различить их можно только по использованию в слове «Александр». Опираясь на эту запись, автор статьи присвоила им соответствующие звуки и в таком виде внесла в таблицу демотического алфавита (см. рисунок 5).

Греческие звуки [п] и [ф], по всей видимости, для египтян казались очень близкими по звучанию (как и звуки [г] – [к], [д] – [т]). Так, например, в словах «Апеллайос», «Аполлонидос» и «Филаммон», звуки [п] и [ф] обозначаются одним демотическим знаком. С другой стороны, в словах «Пурра» и «Филинос» для тех же греческих звуков используется другой демотический знак. И наконец, в слове «Птолемей» одна и та же греческая буква «П» записывается двумя разными демотическими знаками. Интересно отметить, что в коптских диалектах также зачастую подменяют друг друга звуки [п] и [ф] (например, в артиклях мужского рода).

В демотическом алфавите присутствуют знаки, обозначающие гласные звуки [а], [и], [о], а также, вполне возможно, звук [э], который иногда обозначается в виде точки или короткой наклонной чёрточки, или вообще отсутствует в записи.

Из сравнительной таблицы демотических алфавитов Акерблада, Юнга, Шампольона и авторской версии легко видеть ряд упущений и неточностей, допущенных первыми исследователями демотического письма. К сожалению, до сих пор их ошибки повторяются и у современных египтологов. Так, например, в книге Барбары Мертц «Древний Египет» вместо полного и правильного демотического алфавита приводится набор из нескольких неозвученных знаков, о которых сам автор пишет: «демотический текст состоит из ряда за рядом нервозных запятых» [2]. При этом отсутствует основная часть наиболее характерных и важных знаков демотического алфавита, а звук [а] передаётся «нервозной запятой», напоминающей знак «м» [2]. В предложенной нами версии демотического алфавита приводятся три варианта записи звука [а]. Третий вариант записи отсутствует у Акерблада, Юнга и Шампольона. Более того, этому знаку Акерблад ошибочно приписывал звук [м], а Шампольон – звук [о] [1], [6]. Это объясняется тем, что ни один из этих авторов не был знаком с Канопским декретом. В то же время, можно предположить, что кроме звука [а] этот знак, как и в современном английском языке, отвечает ещё и за звук [эй] (или [э]), так как используется для транслитерации греческой буквы «Н» ([ɛː]) (см. имена «Эйрена» и «Менекратея»).

В заключение необходимо отметить, что в демотическом письме кроме символов, обозначающих отдельные звуки, присутствуют знаки, обозначающие слоги и даже слова. Это неудивительно, так как демотическое письмо является преемником иератического письма, которое, в свою очередь, возникло из упрощённого изображения иероглифов. Но это является темой для отдельной статьи.

Список литературы:

- Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. 1371 с.

- Комри Б., Мэттьюс С., Полински М. Атлас языков мира. Словакия: Лик-пресс, 1998 г., 224 с.

- Мертц Б.Л. Древний Египет. М.: Центрполиграф, 2007. 363 с.

- Соболевский С.И. Древнегреческий язык. М.: Издательство литературы иностранных языков, 1948. 616 с.

- Струве В.В. Хрестоматия по истории древнего мира. М.: Упедгиз, 1951. 340 с.

- Budge E.A.W. The decrees of Memphis and Canopus // New York, Henry Frowde Oxford university press American branch, 1904, I volume (226 p.), II volume (201 p.), III volume (249 p.).

- Champollion J-F. Egyptian grammar, Grammaire égyptienne, ou Principes généraux de l'écriture sacrée egyptienne appliquée à la représentation de la langue parlée// Paris Typographie de Firmin Didot frères, Imprimeurs de l’institut de France, 1836. 596 p.

- Spiegelberg W. Demotic Grammar // Heidelberg Universitätsverlag, 1975. 256 p.

Study of demotic writing based on the Decrees of Canopus and Memphis

Kostyuk V.Y.,

student of 2 course of the Moscow City University, Moscow

Abstract. This article is devoted to the problem of deciphering the Egyptian language. The author offers her own approach to solving this problem, introduces the reader to the complexities of this process, and also provides the reader with the opportunity to verify for themselves the evidence of the presented methods.

Keywords: Demotic script, Decree of Canopus, Decree of Memphis.

References:

- Veisman A.D. Greek-Russian dictionary. Moscow: The Greek-Latin cabinet of U.A. Shichalin, 1991. 1371 p.

- Comrie B., Matthews S., Polinsky M. Atlas of the Languages of the World. Slovakia: Lick-Press, 1998, 224 p.

- Mertz B.L. Ancient Egypt. Moscow: Centrpolygraph, 2007. 363 p.

- Sobolevsky S.I. The Ancient Greek language. Moscow: Publishing House of Literature of Foreign Languages, 1948. 616 p.

- Struve V.V. Anthology on the history of the ancient world. Moscow: Upedgiz, 1951. 340 p.

- Budge E.A.W. The decrees of Memphis and Canopus // New York, Henry Frowde Oxford university press American branch, 1904, I volume (226 p.), II volume (201 p.), III volume (249 p.).

- Champollion J-F. Egyptian grammar, or the general principles of the Egyptian Holy Scripture used to record the spoken language // Paris printing house of the Didot Brothers, 1836. 596 p.

- Spiegelberg W. Demotic Grammar // Heidelberg University Press, 1975. 256 p.