Аннотация. В статье рассматриваются два варианта произношения сочетания エイ в японском языке: как долгой гласной и как двух гласных. Данное исследование ставит перед собой цель установить причину различия и выделить наиболее предпочтительный вариант произношения. Результаты исследования показывают, что произношение зависит от диалектных различий японского языка. Работа также предоставляет рекомендации для транскрибирования в различных контекстах.

Ключевые слова: японская фонетика, вариативность произношения, диалект Токио, южные диалекты, долгая гласная.

Сочетание エイв японском языке можно произнести двумя способами: как долгий звук [э:], и как два звука: [э] и [и]. О существовании двух вариантов произношения писал ещё Е.Д. Поливанов [5, с. 266]. Стоит отметить, что в последнем случае звук [и] может ослабевать и сливаться с предыдущим [э], образуя дифтонг [эй]. Следует подчеркнуть, что вопрос, стоит ли относить подобные сочетания к дифтонгам – спорный. В.В. Рыбин относит их к ложным дифтонгам [6, с. 138]. Данное исследование ставит перед собой цель определить причину вариативности произношения рассматриваемого сочетания, тем самым дополняя теоретические знания о японской фонетике в отечественной науке. Кроме того, данное исследование может помочь студентам, изучающим японский язык, понять, почему существует несколько вариантов произношения, и какого стоит придерживаться. Мы считаем это особенно важным пунктом, так как фонетика и фонология составляют определённую базу, гарантирующую качественную фонацию и незатруднённое понимание иностранной речи [8, с. 311].

Л.Т. Нечаева в своём учебнике японского языка для начинающих пишет, что сочетание гласных звуков [э] и [и] произносится как долгое [э:] [4, с. 6]. И.В. Головнин пишет примерно то же: «В современном японском литературном произношении дифтонга [ei] нет, и сочетание знаков, обозначающих гласные [e] и [i], в одном слоге произносится как долгий звук [e:] …» [1, с. 16]. Таким образом, Л.Т. Нечаева и И.В. Головнин отрицают существование в современном литературном японском языке, который сложился и развивается на основе диалекта Токио [9, с. 244], само существование произношения [эи]. В.В. Рыбин в своей книге «Фонетика японского языка», затрагивая эту тему, так же ссылается на вышеприведенные работы И.В. Головнина и Е.Д. Поливанова [6, с. 132]. Е.Д. Поливанов, описывая звуковой состав токийского говора, упоминал, что в произношении можно встретить замену [э:] дифтонгом [эи], и что [э:] долгое слышится гораздо чаще, чем дифтонг [эи]» [5, с. 266] (прим. оригинальная статья Е.Д. Поливанова была написана в 1917 году, и позже вошла в сборник статей 1968 года издания). То есть, более ста лет назад в токийском говоре произношение [эи] существовало, пусть и встречалось сильно реже, чем долгое [э:]. И именно поэтому в транскрипции Е.Д. Поливанова допускается записывать рассматриваемое сочетание и как «эй» и как «э:». Можно выдвинуть гипотезу, что подобная двойственность в отечественной транскрипции может иметь пагубное влияние на произношение студентов, что, конечно, заслуживает отдельного исследования. К.Д. Майорова в своей статье, посвящённой проблемам формирования произносительных навыков у студентов, пишет, что на начальном этапе изучения японского языка возникают ошибки при произнесении звуков, так как студенты не знают или забывают о том, что подобные системы транскрипции предназначены лишь для примерной передачи звуков иностранного языка и могут быть несовершенны [2, с. 414]. Тем не менее, из отечественных трудов можно сделать вывод, что произносить エイ как [эи] не стоит, потому что таким образом мы отходим от современной литературной нормы, продиктованной токийским говором, если, конечно, не стоит цели от неё отойти. Но если не в столице, то на каких территориях сохраняется произношение [эи], и почему мы и по сей день можем его услышать? Отечественная наука не даёт нам чёткого ответа на поставленный вопрос.

Словарь японской акцентуации «NHK 日本語発音アクセント辞典 新版» указывает, что сочетание エイ в литературном языке можно и нужно произносить как [эи] в некоторых случаях: 1) когда слово чётко проговаривается по слогам, как оно написано, например, в очень вежливой речи. 2) когда звук [э] стоит в конце одной морфемы или основы слова, а звук [и] – в начале другой, например, 手入れ тэирэ (ремонт), здесь произношение [эи] имеет смыслоразличительную функцию [12, с. 6]. Об этом же пишет и В.В. Рыбин, приводя в пример другое сложное слово – 毛糸 кэито (шерстяная пряжа). Также он приводит и другие ситуации, когда произношение [эи] сохраняется в любом случае: в длительном виде глаголов, например, 書いている кайтэиру (пишет), и в ряде западных заимствований гайрайго, например, スペイン супэин (Испания) [6, с. 135].

Также вышеупомянутый словарь предлагает карту, обозначающую, на каких территориях японского архипелага сохраняется произношение [эи]. Это весь остров Кюсю, часть Сикоку, и несколько префектур на юге Хонсю [12, с. 170]. Упоминается, что и на этих территориях [эи] постепенно заменяется на [э:] [12, с. 138].

Чтобы проверить данную информацию, мы провели анализ аудиозаписей японцев с веб-сайта https://forvo.com/. На данной платформе пользователи, записывающие свое произношение слов, могут оставить метку на карте, обозначающую, откуда они. Для анализа мы выбрали пять пользователей сайта: два из региона Канто, два из региона Кансай, и одного с острова Кюсю. Для анализа мы использовали ПО «Praat», позволяющее выявить частоты в формантах голоса в аудиозаписи. Пользуясь таблицей соотношения звуковых частот формант и гласных звуков из работы Кэтфорда [10, с. 154], нам удалось чётко определить, какой именно вариант произношения использует тот или иной японец. Произношение мы рассматривали на словах канго, которые включают в себя как минимум одну из следующих семи основ китайского происхождения: 生, 令, 例, 礼, 命, 警, 正, каждая из которых может звучать как [эи] или [э:]. Основы были отобраны по принципу наличия в каждой из них рассматриваемого сочетания как неделимого корня, чтобы избежать случая, когда оно находится на стыке двух основ.

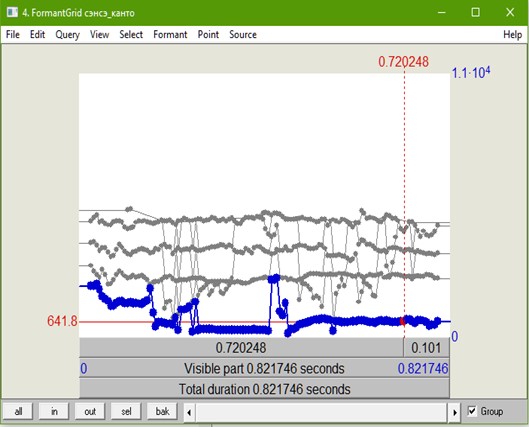

Результаты анализа. Как видно на рисунке 1, подготовленном автором данной статьи, пользовательница из Токио произнесла слово 先生 (учитель) как [сэнсэ:], с долгим звуком [э:]. Такой вывод мы сделали исходя из того, что частота первой форманты (кривая, отмеченная синим) в конце слова находится в районе 640Гц, что соответствует гласному звуку [э]. Всего было рассмотрено примерно по 70 аудиозаписей у каждого пользователя.

Рис. 1. Спектрограмма произношения слова 先生 сэнсэ: (учитель)

Пользователь из Кюсю произносил рассматриваемое сочетание как [эи] в 87% случаев и как [э:] в 13% случаев. Пользователь из Кансая – в 53% случаев как [эи], и в 47% случаев как [э:]. Другой пользователь из Кансая – в 79% случаев как [эи], и в 21% случаев как [э:]. Стоит отметить, что первый в своём профиле на платформе указал, что делает аудиозаписи преимущественно со столичным говором, если на платформе не запрошено обратного. Тем не менее, мы всё ещё можем наблюдать преобладание варианта двух гласных над одной долгой гласной. Оба пользователя из Канто во всех случаях произносили долгую [э:]. Из этого мы можем сделать вывод, что в регионе Кансай вариант произношения [эи] как минимум сосуществует наравне с [э:], хотя карта, приведённая в акцентуационном словаре, утверждает, что в этом регионе чаще употребляют именно вариант [э:]. Полученные данные по произношению в регионах Кюсю и Канто совпадают с информацией, полученной из карты.

Таким образом, мы убедились, что различия в произношении рассматриваемого сочетания лежит в территориальных различиях японского языка. В современном токийском говоре в абсолютном большинстве случаев преобладает звук [э:], тогда как в южных говорах чаще встречается вариант [эи]. Также со времён вышеупомянутой работы Е.Д. Поливанова мы наблюдаем тенденцию на замену [эи] долгим [э:] по всей Японии, что может быть вызвано распространением влияния литературного языка на другие японские говоры. Но следует отметить, что и жители столицы могут произнести рассматриваемое сочетание как [эи] в случаях, указанных в словаре акцентуации, приведенном выше.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующий вывод: так как причина вариативности лежит в территориальных различиях произношения рассматриваемого сочетания, изучающим японский язык следует придерживаться столичного варианта, т.е. долгой [э:], если, конечно, не стоит цели звучать как носители, проживающие в южной части японских островов.

Полученными данными можно дополнить отечественные пособия по фонетике японского языка или по японскому языку в целом, чтобы избежать двоякого и неуверенного произношения данного сочетания у студентов и повысить их грамотность в рассматриваемом вопросе. Рекомендуется давать краткую справку о данном явлении на этапе «понимания» [7, с. 146], то есть на этапе осознанного разбора языкового материала, предшествующему этапу «тренировки», например, на занятиях по фонетике японского языка для большей эффективности отработки произношения. Также мы можем предложить вариант улучшения общепринятой на данной момент транскрипции Е.Д. Поливанова, убрав из нее вариант записи рассматриваемого сочетания как «эй», оставив только долгую «э:» и вариант «эи» для транскрибирования сложных слов по типу 手入れ теирэ (ремонт) или 毛糸 кэито (шерстяная пряжа), поскольку произношение [эи] внутри одной морфемы или основы слова из столицы ушло навсегда.

Однако, в случае принятия предложенной системы транскрипции возникает следующее затруднение: как записывать [э:] долгую в работах не академического дискурса, а, например, в художественной литературе, где в переводах на русских язык не используется знак двоеточия, необходимый для записи долгой [э:]? Здесь можно последовать модели длинной [о:], где эту долготу за ненадобностью просто не показывают. В русском языке нет представления долгих и кратких гласных [5, с. 283], поэтому у русскоязычных реципиентов возникают типичные ошибки при восприятии японских звуков [3, с. 89]. Е.Д. Поливанов рекомендовал обозначение долготы гласных в изданиях для широкой публики опускать [5, с. 284]. Тем не менее, вопрос об изменении транскрипции Поливанова нам представляется дискуссионным и требующим дальнейших исследований.

Список литературы:

- Головнин И.В. Учебник японского языка. Курс для начинающих. Минск: Полесье, 1999. 260 с.

- Майорова К.Д. Основные трудности в формировании произносительных навыков у студентов, изучающих японский язык // #SCIENCEJUICE2021 Сборник статей и тезисов. Том III. Москва: ПАРАДИГМА, 2021. С. 413-418.

- Мизгулина М.Н. Принципы отбора аудиотекстов при обучении японскому языку на начальном этапе // Актуальные вопросы японистики: язык, культура, лингводидактика: сборник научных статей. М.: «Ключ-С», 2023. С. 84-95.

- Нечаева Л.Т. Японский язык для начинающих: учебник. М.: Московский лицей, 2001. Книга 1. 342 с.

- Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М.: Главная редакция восточной литературы, 1968. 376 с.

- Рыбин В.В. Фонетика японского языка. СПб.: Гиперион, 2012. 344 с.

- Сергеева А.И. Модель PCPP как основа для построения плана занятия по японскому языку в рамках коммуникативного подхода (по материалам стажировки в Международном центре японского языка, г. Сайтама) // Японский в вузе: Актуальные проблемы преподавания. М.: «Ключ-С», 2019. Вып.18. С. 143-154.

- Тарева Е.Г., Малых О.А. Подходы к изучению проблемы формирования фонологической компетенции в языковом вузе // Язык и социальная динамика, 2013. №13-1. С. 310-312.

- ЯПОНИЯ: цивилизация, культура, язык 2022. СПб.: Art-xpress, 2022. 693 с.

- Catford J.C. A practical introduction to phonetics. New York: Oxford University Press, 1988. 229 p.

- Forvo. (дата обращения: 30.04.2024).

- NHK 法則文化研究所. NHK 日本語発音アクセント辞典 新版, – 東京 : 日本放送出版協会, 231 с.

Variations in the pronunciation of the エイ combination in Japanese

Omelyuk R.D.,

bachelor of 4 course of the Moscow City University, Moscow

Research supervisor:

Sergeeva Anastasia Igorevna,

Senior Lecturer of Japanese Language, Institute of Foreign Languages of the Moscow City University, Moscow

Abstract. The paper examines two pronunciations of エイ combination in Japanese: as a long vowel or two separate vowels. The study aims to determine the cause of the variation, and which one is more preferrable to use. Results show that the pronunciation depends on regional dialects, with the Tokyo dialect favoring the long vowel and southern dialects using two vowels. The study also provides recommendations for transcription in various contexts.

Keywords: Japanese phonetics, pronunciation variability, Tokyo dialect, southern dialects, long vowel.

References:

- Golovnin I.V. Textbook of the Japanese language. A course for beginners. Minsk: Polesie, 1999. 260p.

- Mayorova K.D. Main difficulties in the formation of pronunciation skills in students learning Japanese // #SCIENCEJUICE2021 Collection of articles and theses. Vol. III. Moscow: PARADIGMA, 2021.: 413-418.

- Mizgulina M.N. Principles of audio text selection in teaching Japanese language at the initial stage // Actual issues of Japanese studies: language, culture, linguodidactics: collection of scientific articles. Moscow: Kluch-S, 2023.: 84-95.

- Nechaeva L.T. Japanese language for beginners: textbook. Moscow : Moscow Lyceum, 2001. Book 1. 342 p.

- Polivanov E.D. Articles on general linguistics. Moscow: Main Editorial Office of Oriental Literature, 1968. 376 p.

- Rybin V.V. Phonetics of the Japanese language. St. Petersburg: Hyperion, 2012. 344 p.

- Sergeeva A.I. PCPP model as a basis for building a lesson plan in Japanese language within the communicative approach (based on the materials of internship in the International Japanese Language Center, Saitama) // Japanese in Higher Education: Actual problems of teaching. Moscow: Kluch-S, 2019. Issue18.: 143-154.

- Тareva E.G., Malykh O.A. Approaches to studying the problem of forming phonological competence in a language university // Languages: Social Dynamics, 2013. №13-1.: 310-312.

- JAPAN: civilization, culture, language 2022. Saint Petersburg: Art-xpress, 2022. 693 p.

- Catford J.C. A practical introduction to phonetics. New York: Oxford University Press, 1988. 229 p.

- Forvo. (date of the address: 30.04.2024).

- NHK Institute of Law and Culture. NHK Japanese Pronunciation Accent Dictionary. Tokyo: Japan Broadcasting Publishing Association, 2008. 231 p.