Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ эффективности методов образовательного сторителлинга и традиционного пересказа в контексте развития монологической речи на китайском языке. Обосновывается, что сторителлинг, основанный на эмоциональном воздействии и вовлечении обучающихся, выгодно отличается от пересказа как приема обучения монологической речи. Исследование, проведенное со студентами языкового вуза направления «Востоковедение и африканистика», выявило, что сторителлинг более эффективен для развития умений монологической речи.

Ключевые слова: образовательный сторителлинг, монологическая речь, метод пересказа, китайский язык, методика преподавания, коммуникативная компетенция, эмоциональное вовлечение.

Современная парадигма высшего иноязычного образования выдвигает новые требования к подготовке специалистов с иностранным языком, особенно с восточными языками, поскольку Российская Федерация на данный момент реализует глобальную стратегию «Поворота на Восток» [2], [9], [3], [7]. Это означает обновление не только на уровне целей и содержания образования, но и технологий. Так, в последнее время популярным стал метод сторителлинга. В данной статье мы рассмотрим этот метод в сопоставлении с известным приемом пересказа как одного из самых частотных в обучении иностранным языкам.

Термин «сторителлинг» появился в конце XX-го века, он может быть переведён на русский как «искусство рассказывания историй» [11]. Впервые данный термин использовал бизнесмен Дэвид Армстронг, руководитель корпорации «Armstrong International». Он использовал сторителлинг для ускорения обучения персонала и воспитании необходимых корпоративных ценностей у каждого работника. При разработке метода Армстронг учёл распространённый психологический фактор: истории являются выразительными, увлекательными и интересными, их легче запомнить, легче ассоциировать с личным опытом, они оказывают на поведение слушателей более сильное влияние. Результаты применения сторителлинга оказались эффективными, и он поделился своим опытом в книге «Managing by Storying Around» [10]. Истории лучше запоминались, чем сухие инструкции, побуждали к действию, вызывали эмоциональный отклик у сотрудников и способствовали формированию корпоративных ценностей. Сторителлинг формирует цепочку «эмоция – вывод –действие» и за счёт этого качественно влияет на подсознание обучаемого, облегчает донесение необходимой информации и снижает время обучения.

В общем смысле, сторителлинг – это обмен знаниями и опытом через повествование и истории, для передачи сложных идей, понятий и причинно-следственных связей (ориг.: Sharing of knowledge and experiences through narrative and stories in order to communicate lessons, complex ideas, concepts, and causal connections) [12, с. 203]. Нельзя сказать, что этот метод был изобретен Дэвидом Армстронгом, нарративные практики использовались для передачи объективных знаний, моральных установок, философских утверждений с древнейших времён, но он первый, кто заложил основу научного описания данного метода и принципов его работы. Современный сторителлинг встречается во многих сферах человеческой деятельности, которая предполагает результативную передачу информации: менеджмент, маркетинг, образование, театральное искусство, музыка [1], [4], [6], [8]. Рассказывание историй в деловых коммуникациях можно обобщить под общим названием «бизнес сторителлинг», его основная цель – «закрепить идею» (в ориг.: Storytelling is an ingredient to make an idea «stick») [11, с. 16]. Чаще всего используется с целью приобретения деловой выгоды и побуждения к определенному действию.

Сторителлинг в театре, образовании и музыке следует отличать от «бизнес сторителлинга» и обозначить данный метод понятием «творческий сторителлинг». Его главная задача – это пробуждение интереса к предмету истории через эмоции.

Образовательный сторителлинг определяется как «современный педагогический метод, построенный на обсуждении или создании истории с определенной структурой и героем, направленный на развитие коммуникативных навыков и умений, активизацию познавательной деятельности учащихся, повышение мотивации к изучаемому предмету» [4, с. 75]. В китайских исследованиях отмечается, что «образовательный сторителлинг – это инновационный метод обучения, делающий процесс более увлекательным. В отличие от традиционных нарративных методов обучения, сторителлинг фокусируется не только на (правильности) повествования, но и на творческом компоненте» (в ориг.: 故事化教学是一种创新的教学方法,它通过赋予教学环节故事性,使得学习变得更为引人入胜。与传统的故事教学法不同,故事化教学不仅关注故事的叙述,更强调故事的创作性) [13, с. 11].

Цель данного исследования – сравнить метод образовательного сторителлинга и метод традиционного пересказа в контексте развития умений монологической речи на китайском языке у студентов языкового вуза и выявить, какой метод студенты оценят как более полезный для развития такого рода умений. Перед началом исследования была выдвинута гипотеза о том, что задания, предполагающие использование образовательного сторителлинга обладают большей эффективностью, чем задания на основе пересказа, за счёт привнесения творческого компонента и эмоциональной составляющей в итоговое монологическое высказывание по теме. Актуальность исследования обусловлена потребностью расширить представления об образовательном сторителлинге как об эффективном методе обучения иноязычной монологической речи.

Для достижения цели исследования было проведено пробное занятие в двух группах (по 10 человек в каждой) студентов 2 курса направления «Востоковедение и африканистика», профиль «Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация (китайский язык») на базе Московского городского педагогического университета (ГАОУ ВО МГПУ).

Пробное обучение было проведено в три этапа: 1) подготовительный, 2) основной, 3) завершающий.

Первый этап – подготовительный. Его цель – формирование у обучающихся представлений о методе сторителлинга при говорении на китайском языке, формирование у них положительного отношения к деятельности по говорению посредством этого метода. Задачами этапа являлось ознакомление с темой и материалами занятия, формирование позитивного отношения к просмотру фильмов на китайском языке, развитие навыков говорения на китайском языке, совершенствование умений монологической речи на китайском языке. Содержание обучения представляло собой проведение эвристической беседы о сути сторителлинга, истории его появления, отличиях от традиционных методов развития умений монологической речи; просмотр трейлеров русского, англоязычного и китайского новогодних фильмов («Ёлки» 2011, «Home Alone» 1990, 《超能 – 家人》 2020) и организация работы среди обучающихся по созданию кратких монологических высказываний на китайском языке в свободной форме о сходстве данных фильмов.

Второй этап – основной. Цель данного этапа заключалась в проведении диагностики сформированности умений монологической речи на китайском языке у обучающихся. Задачи: развитие у обучающихся умения восстановления логичного повествования на основании неполных исходных данных, подготовка к участию в диагностическом срезе и организация этой диагностики.

На этом этапе для решения первой задачи студенты каждой группы были разделены на мини-группы по 5 человек (А и Б). Им было предложено посмотреть 2 трейлера фильма на китайском языке 《囧妈》(«Затерянные в России») 2020 г., постеры к фильму, фотографии ключевых фрагментов фильма. После ознакомления с данными материалами поступило задание с помощью лексики, изученной на подготовительном этапе, предугадать развитие событий в фильме с обязательным обозначением героев и их мотивации, завязки, кульминации и концовки и выразить свою версию развития событий от группы с помощью монологического высказывания. Обязательным условием было представление минимум трёх реплик от каждого члена мини-группы.

Для решения второй задачи основного этапа обучающиеся были вновь поделены на две группы, одну из которых мы условно назвали «экспериментальной», поскольку ее участники выполняли задания на сторителлинг, а вторую – контрольной, т.к. там участники выполняли задание на традиционный пересказ. В каждой группе было по 5 человек. Задания выполнялись на основе 25 урока учебника «Нового практического курса китайского языка»: «司机开着车送我们到医院»(«Водитель довез нас до больницы») [5]. Учебные тексты урока посвящены взаимодействию студентов с гражданскими органами: полицией и больницей. Перед студентами были поставлены следующие задачи:

- создание и представление монологического высказывания методом классического пересказа или методом сторителлинга учебного текста с активным использованием лексики урока;

- подготовка отзыва о применении обоих методов с опорой на оценку монологических высказываний участников обеих подгрупп.

Диагностика проходила следующим образом:

Этап 1. Совместное чтение учебных текстов по ролям, изучение рабочей лексики с помощью перевода и комментариев авторов пособия, а также комментариев преподавателя.

Этап 2. Пересказ студентами «контрольной» группы одного из учебных текстов с ключевыми показателями эффективности: активное и уместное использование лексических единиц, предлагаемых в уроке, использование минимально 3 реплик каждым членом мини-группы, полнота и точность передачи информации исходного текста.

Этап 3. Прослушивание личной истории, рассказанной преподавателем по теме урока «Посещение государственных учреждений: полиция и больница». История лишена кульминации и концовки, задача обучающихся – придумать свою версию продолжения. Создание и представление полной истории по структуре: часть, изложенная преподавателем + самостоятельно спроектированная часть.

Критерии оценивания монологических высказываний, полученных в результате выполнения заданий, выглядели следующим образом:

- Использование лексики по теме урока (0.4 балла):

- 1 балла: скудное использование лексики урока, частое неоправданное повторение одних и тех же лексических единиц во время высказывания.

- 2 балла: использование лексики в большинстве случаев правильное, но встречаются случаи неуместного употребления.

- 3 балла: использование лексики урока в соответствии с контекстом высказывания, но в недостаточном объеме.

- 4 балла: использование лексики урока в соответствии с контекстом высказывания в достаточном объеме.

- Беглость речи (0.2 балла):

- 1 балла: речь прерывистая, с долгими паузами, понимание затруднено;

- 2 балла: речь может быть прерывистая, но в целом понятная, наблюдаются паузы, речь плавная.

- Когерентность (0.4 балла):

- 1 балла: монолог бессвязный, структура повествования нелогичная;

- 2 балла: высказывание достаточно связное, но ключевые моменты исходного текста изложены в неверной последовательности;

- 3 балла: высказывание выстроено логически правильно, но есть места, где последовательность изложения нарушается, и понимание затруднено;

- 4 балла: высказывание выстроено логически правильно, наблюдается чёткая последовательность изложения, понимание не вызывает трудностей.

Анализ продуктов устно-речевой деятельности обучающихся позволил нам получить следующие результаты. Средняя оценка монологического высказывания в «контрольной» группе, которая выполняла задание на монолог-пересказ, составила 0.6 (максимально 1 балл): 0.2 балла за первый критерий, так как использование лексики было ограничено исходным текстом, 0.2 балла за второй критерий, учащиеся продемонстрировали достаточную беглость речи для выполнения данного задания, и 0.2 балла по третьему критерию, поскольку несмотря на правильную последовательность изложения, часть исходного текста была утрачена. Ввиду того, что учебные тексты представлены в формате диалогов, создание монолога-пересказа было затруднительным, использование лексики было автоматическим и не всегда уместным. Обеспечение необходимого количества реплик с использованием новой лексики также вызвало трудности.

Средняя оценка «экспериментальной» группы, выполнявшей задание на монолог-сторителлинг, составила 0.9 балла (из 1): 0.3 балла за использование лексики урока, за исключением нескольких повторов, использование новых слов было уместно и в полном объеме, 0.2 балла за второй критерий, учащиеся продемонстрировали достаточную беглость речи для выполнения данного задания, 0.4 балла за связность изложения. Метод сторителлинга выполнил свою основную задачу, личная история преподавателя вызвала эмоции, монологические высказывания были созданы за меньший промежуток времени, чем при пересказе, хотя пересказ не предполагал привнесение творческого компонента при выполнении задания. Лексика урока была органично встроена в монологическое высказывание большинства учащихся экспериментальной группы. Самое большое отличие обнаружилось при оценивании когерентности монологического высказывания, создание собственного сюжета и продолжение заданной событийной линии качественно повлияло на этот показатель, в сравнении с пересказом готового сюжета.

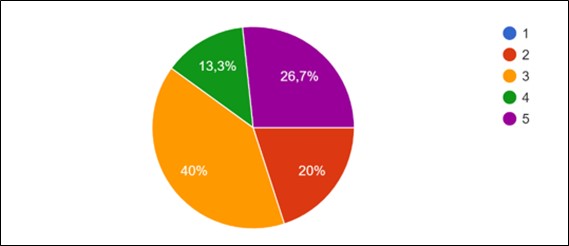

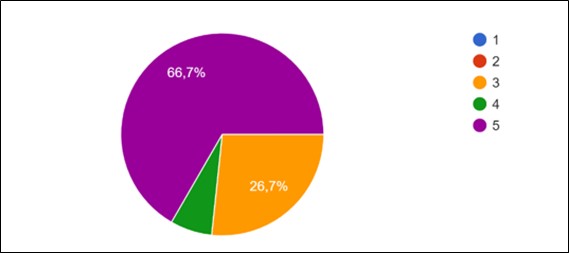

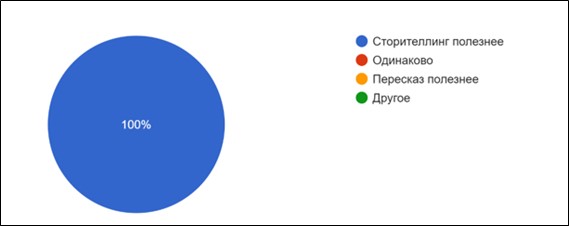

Ниже представлены результаты опроса студентов в обеих группах после проведения двух занятий (см. рисунки 1-3). За счёт реализации эмоционального сближения с преподавателем и заданий, предполагающих внесение творческого компонента при выполнении, метод сторителлинга уверенно демонстрирует своё преимущество перед методом пересказа с точки зрения студентов.

Рис. 1. Ответы обучающихся на вопрос «Оцените по пятибалльной шкале свои умения монологической речи на китайском языке»

Рис. 2. Ответы обучающихся на вопрос «Оцените по пятибалльной шкале степень Вашей удовлетворенности учебными заданиями, предполагающими использование метода пересказа»

Рис. 3. Ответы обучающихся на вопрос «Оцените преимущество метода сторителлинга перед методом пересказа для создания монологов на китайском языке»

Таким образом, опираясь на оценку качества, представленных обучающимися монологов и последующий сбор обратной связи от студентов, проведенное исследование позволяет сделать вывод о преимуществе использования сторителлинга для развития умений монологической речи на китайском языке за счёт добавления эмоционального компонента (в сравнении с пересказом).

Список литературы:

- Багрецова Н.В. Сторителлинг в обучении иностранному языку: ключевые аспекты. М.: Педагогика и психология образования, 2020. С. 25-38.

- Гончарова В.А. Тенденции современного образования: от проблем к возможностям. М.: Проблемы современного образования, 2021. №5. С. 101-115.

- Курдюмов В.А., Малых О.А. Профессиональный портрет учителя китайского языка. М.: Иностранные языки в школе, 2020. №8. С. 49-53.

- Месежникова А.А. Применение метода storytelling для развития умений говорения старших школьников в ходе обучения английскому языку / Под общей редакцией С.В. Михайловой и С.А. Герасимовой. М.: ООО «Языки Народов Мира», 2023. С. 75-81.

- Новый практический курс китайского языка: учебник (新实用汉语课本。综合练习册). Пекин: Изд-во Пекинского университета языка и культуры, 2007. Ч. 2. 295 с.

- Скворцов А.В., Кондратова Т.И. Анализ изобразительно-выразительных средств и новый художественный перевод китайской народной песни «Туты на меже». Воронеж: Известия Воронежского государственного педагогического университета, 2020. №3(288). С. 203-208.

- Смолова М.А. Реферирование на китайском языке как объект овладения российскими студентами: основные характеристики. Россия - Китай: история и культура: сборник статей и докладов участников IX Международной научно-практической конференции. // Под редакцией Зайнулнина Г.Г. и др. Казань: «Фэн» Академии наук Республики Татарстан, 2016. С. 342-352.

- Тивьяева И.В. Структурная организация мнемического нарратива. Сибирский филологический журнал, 2020. №1. С. 303-315.

- Фишман Б.Е. Образовательное пространство и ценностные ориентации образовательной деятельности студентов вуза. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху» / Б.Е. Фишман, Б.С. Кузьмина, О.А. Фокина О.А. и др.; под общ. ред. С.В. Ивановой. М.: Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 2018. С. 380-391.

- Armstrong D.M. Managing by storying around. New York: 1992. 249 p.

- Heath C., Heath D. Made to stick: Why some ideas survive and others die. New York: 2007. 225 p.

- Sole D., Wilson D.G. Storytelling in organizations: The power and traps of using stories to share knowledge in organizations. (дата обращения: 10.12.2024).

- 佘梦涵. 国际中文教育故事化教学路径探究, 2024 年. 专业硕士. 77页.

Comparison of Storytelling and Retelling Methods for Developing Monologue Skills

Kobzev M.S.,

undergraduate of 2 course of the Moscow City University, Moscow

Research supervisor:

Smolova Maria Anatolyevna,

Associate Professor, Department of Chinese Language, Institute of Foreign Languages of the Moscow City University, Candidate of Pedagogical Sciences

Abstract. The article presents a comparative analysis of the effectiveness of educational storytelling and traditional retelling methods in the context of developing monologue skills in Chinese. The theoretical foundation of storytelling as a method based on emotional impact and student engagement contrasts with the more mechanical approach of retelling. Research conducted with students of the «Oriental Studies» program at a language university revealed that storytelling is more effective for developing monologue skills.

Keywords: Educational storytelling, monologue, retelling method, Chinese language, teaching methodology, communicative competence, emotional engagement.

References:

- Bagretsova N.V. Storytelling in foreign language teaching: Keyaspects. Moscow: Pedagogics and Psychology of Education,: 25-38.

- Goncharova V.A. Trends in modern education: From problems to opportunities. Moscow: Problems of Modern Education, 2021. №5.: 101-115.

- Kurdyumov V.A., Malykh O.A. Professional profile of a Chinese language teacher. Moscow: Foreign Languages at School, 2020. №8.: 49-53.

- Mesezhnikova A.A. The application of the storytelling method for developing speaking skills of senior students in English language learning / under the general. ed. S.V. Mikhailova,A. Gerasimova. Moscow: LLC «Languages of the Peoples of the World», 2023.: 75-81.

- New Practical Chinese Reader: Textbook. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, Part 2, 2007. 295 p.

- Skvortsov A.V., Kondratova T.I. Analysis of figurative and expressive means and new artistic translation of the Chinese folk song «Mulberries on the border». Voronezh:Proceedings of Voronezh State Pedagogical University, 2020. №3(288).: 203-208.

- Smolova M.A. Summarizing in Chinese as an object of mastering by Russian students: Main characteristics. Russia – China: History and culture: Collection of articles and reports of the participants of the IX International Scientific and Practical Conference // ed. Zainulnin G.G. and others. Kazan: 2016. 342-352.

- Tivyaeva I.V. Structural organization of the mnemonic narrative. Siberian Journal of Philology, 2020. №1.: 303-315.

- Fishman B.E. Educational space and value orientations of educational activities of university students / B.E. Fishman, B.S. Kuzmina, O.A. Fokina and others; under the general. ed. S.V. Ivanova. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Educational Space in the Information Age». Moscow: Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education, 2018.: 380-391.

- Armstrong D.M. Managing by storying around. New York: 1992. 249 p.

- Heath C., Heath D. Made to stick: Why some ideas survive and others die. New York: 2007. 225 p.

- Sole D., Wilson, D.G. Storytelling in organizations: The power and traps of using stories to share knowledge in organizations. (date of the address 10.12.2024).

- International Chinese Education Storytelling Teaching Path Inquiry, 2024. Professional Master. 77 p.